«La recherche de provenance est toujours une aventure!»

Six questions à Catrina Langenegger

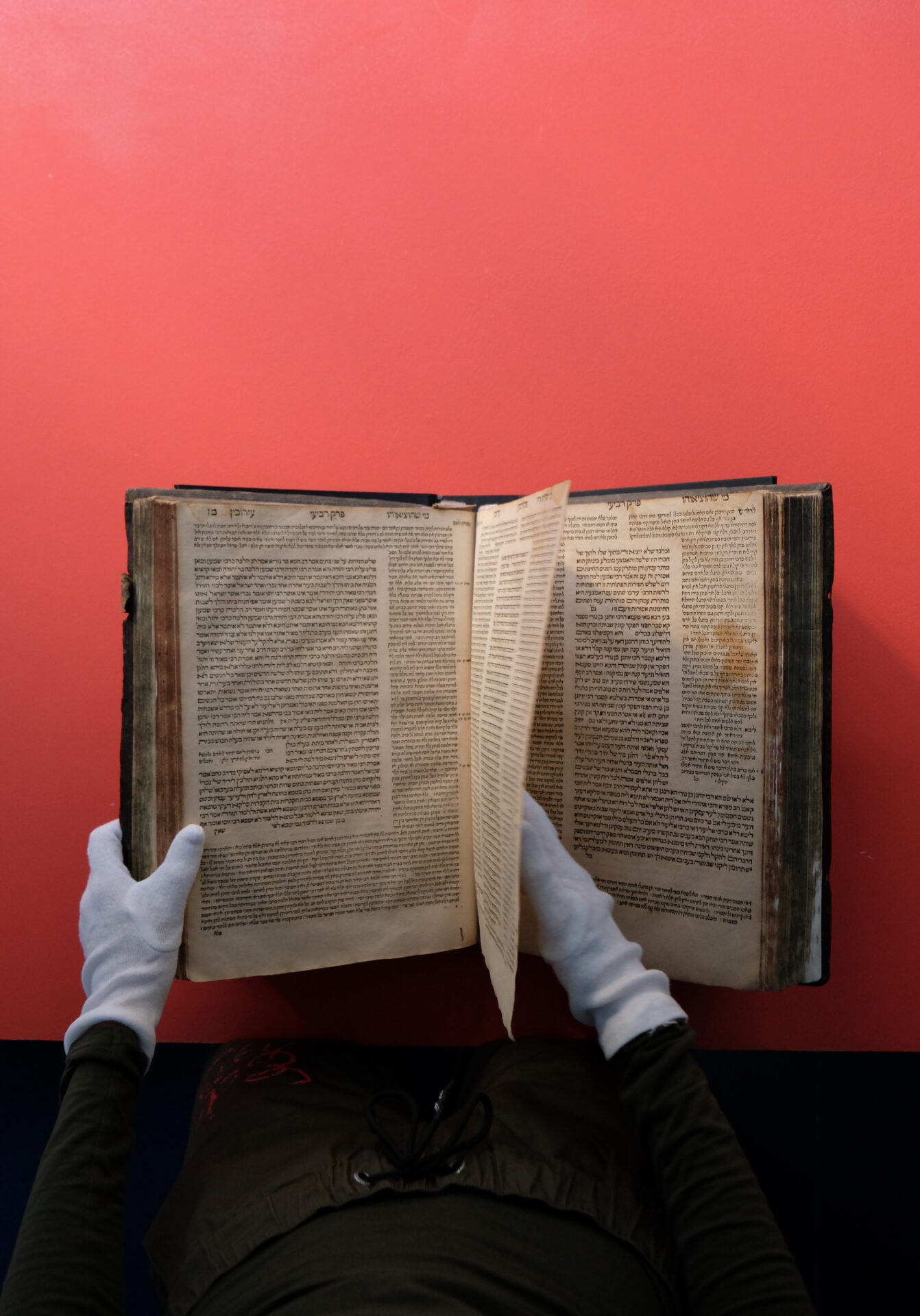

Catrina Langenegger est doctorante au Centre d’études juives de l’université de Bâle. Pour le Musée juif de Suisse, elle a étudié un Talmud (1578–80/1522–28) des imprimeries de Froben (Bâle) et de Bomberg (Venise). Barbara Häne a parlé avec elle de la recherche historique, du déchiffrement de griffonnages et de la valeur des livres anciens.

Barbara Häne: Chère Catrina, tu es une experte du Talmud de Bâle. Comment cela se fait?

Catrina Langenegger: Pendant mes études, je me suis spécialisée dans l’histoire juive et l’histoire de Bâle, deux thèmes qui relèvent de la typographie hébraïque et yiddish du 16e siècle. En tant que grand projet exceptionnel du point de vue historique, le Talmud de Bâle a très tôt éveillé mon intérêt. Lorsque j’ai suivi ma formation de bibliothécaire scientifique, j’ai eu la possibilité d’accompagner la numérisation du Talmud de Bâle appartenant à la collection de la bibliothèque de l’université. La bibliothèque de l’université a dans sa collection une édition de luxe rare et complète du Talmud de Bâle, qui fait partie de la «succession Buxtorf», et qui ressemble dans des extraits à celle qui est exposée au Musée juif.

BH: Notre exemplaire est passé par de nombreuses mains. Qu’as-tu appris?

CL: Les chemins compliqués que les livres de cet âge ont derrière eux avant d’arriver dans les collections des bibliothèques ou des musées sont impressionnants. S’ajoute à cela le traitement des éditions du début des temps modernes – elles étaient non seulement des objets de prestige, mais aussi des objets du quotidien. Celui qui pouvait se le permettre s’est acheté un volume en tant que livre à l’état brut, ou simplement quelques feuilles imprimées qu’il a reliées manuellement, ou qu’il a apportées ultérieurement à un relieur et reliées avec plus ou moins de frais. Le volume du Talmud de votre collection en est un bel exemple: L’édition est loin d’être complète, et les opuscules proviennent de diverses presses à imprimer et datent de diverses époques. Les différents opuscules ont néanmoins été rassemblés et reliés dans un ordre cohérent. Selon mon hypothèse, les propriétaires antérieurs ont voulu fabriquer une édition aussi complète que possible avec les moyens à leur disposition. Les textes étaient protégés au moyen de la reliure. Votre exemplaire montre toutefois que la protection était une question de considération; en effet, pour ajuster les pages dans les couvertures des livres, les feuilles étaient coupées, dans certains cas elles l’étaient même de telle sorte que des textes ont été perdus. Votre volume a été réparé plusieurs fois, ce qui signifie que les propriétaires ont investi dans sa conservation. Il était censé être utilisé également par les générations futures. C’est pour moi un indice qu’ils ne le considéraient pas en premier lieu comme un investissement, mais qu’ils s’en servaient réellement.

BH: Quel a été ton plus grand défi?

CL: La recherche de provenance est toujours une aventure! Dans ce cas, j’avais l’avantage qu’avec le document numérisé de la bibliothèque de l’université de Bâle, nous avions un modèle à l’aide duquel je pouvais comparer les textes. Mais il n’est pas possible d’identifier sans exception tous les propriétaires des quatre cents dernières années.

BH: Pour quelle raison le Talmud a‑t-il été imprimé au 16e siècle à Bâle précisément?

CL: Bâle était établi comme centre de l’imprimerie et était spécialisé dans l’impression d’écrits non latins. L’imprimerie de Froben avait imprimé auparavant de belles éditions hébraïques pour lesquelles elle avait trouvé un débouché. Qui plus est, Bâle profitait d’une ouverture d’esprit qui permettait d’envisager un tel projet. Le hasard a probablement aussi joué un rôle important, car le commanditaire Simon zur Gemse avait essayé auparavant de réaliser son projet dans d’autres villes.

BH: Comment à ton avis l’édition du Talmud a‑t-elle été utilisée, et où était-elle peut-être même en usage avant le 20e siècle?

CL: Les griffonnages manuscrits du Talmud laissent penser au Sulzburg du début du 18e siècle, où il se peut qu’il ait été utilisé dans une école du Talmud, ou pour l’enseignement dans une famille érudite. Puis la trace s’est perdue.

BH: Comment est-ce que tu situes la valeur historico-culturelle de l’édition du Talmud?

CL: Chaque impression de cet âge est précieuse! Et la valeur des Hebraïca est d’autant plus élevée qu’ils étaient constamment exposés au risque d’être brûlés comme œuvres non chrétiennes. Le Talmud a traversé de nombreux siècles en tant que livre servant à l’étude de la religion, avant d’être témoin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en un mot: vivat!

BH: Merci beaucoup pour l’entretien, Catrina.

rédigé le 13.10.2022

Cinq questions à

Akiva Weingarten